Im Lauf der letzten Jahrhunderte hat Hannover bedeutende Kreative und Institutionen hervorgebracht. Über die Schlaglichter der hannoverschen Kunstszene:

Text: Jörg Worat Foto: Ulrich Prigge

Im Jahr 1741 kam in Döhren Johann Christian Kestner zur Welt, der auf ganz unterschiedliche Weise in die Kulturgeschichte eingehen sollte: Zum einen war seine Ehefrau Charlotte Buff das Modell für Werthers Lotte in Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“, zum anderen bereicherte der Sohn August Kestner (1777-1853) die hannoversche Kunstszene ungemein: Denn der Jurist und Diplomat wurde im Verlauf seiner Italien-Aufenthalte zum Kunstforscher, Kenner und Sammler. Wie er testamentarisch verfügt hatte, stiftete sein Neffe Hermann diese bedeutende Kollektion der Stadt Hannover – und schuf so die Basis für das 1889 eröffnete Kestner-Museum.

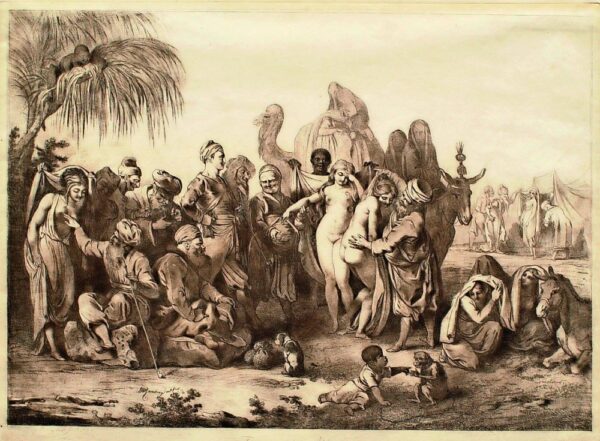

August Kestner betätigte sich auch selbst als Zeichner. Er erlangte aber nicht die Popularität seines Zeitgenossen Johann Heinrich Ramberg (1763-1840). Der in Hainholz geborene Künstler war ein Protegé von König Georg III. und schuf ein gewaltiges Werk mit einer umfassenden Bandbreite. Ob Altarbild, Illustration oder Karikatur: Ramberg war für alles zu haben und machte auch auf internationaler Ebene Furore. Einige besonders markante Spuren hinterließ der Künstler in Hannover, wo er 1793 zum „Königlichen Hof- und Cabinettsmaler“ ernannt wurde: Hier schuf er unter anderem den Vorhang für das Hoftheater sowie Wand- und Deckenbilder für die hannoversche Börse und Schloss Herrenhausen. Diese Arbeiten sind jedoch im 2. Weltkrieg zerstört worden – sie existieren heute nur noch als Entwurfszeichnungen.

Kunst im Familienkreis

Die hannoversche Kunstszene im 19. Jahrhundert wurde von Mitgliedern zweier Familien geprägt. So fanden sich bei den Kaulbachs die Maler gleich in mehreren Generationen: Friedrich Kaulbach hatte bei seinem renommierten Cousin Wilhelm gelernt und wurde 1856 von König Georg V. als Hofmaler nach Hannover bestellt; zugleich erhielt er eine Professur am hiesigen Polytechnikum. Sein Talent gab Kaulbach weiter: Die Söhne Friedrich August und Anton widmeten sich ebenso der Malerei wie Tochter Antonie.

Edmund Koken, geboren 1814 in Hannover, machte sich vornehmlich als Porträt- und Landschaftsmaler einen Namen. Zu seinen Schülern gehörte kein Geringerer als Kronprinz Ernst August; Koken unterrichtete zudem seinen Sohn Paul und den Neffen Gustav. Und auch die dritte Generation wurde künstlerisch aktiv: Pauls Sohn Friedrich Hans malte traditionell anmutende Landschaften, während Gustavs Tochter Änne, 1919 im Alter von 33 Jahren verstorben, vor allem herausragende Reklamekunst schuf und zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist.

Die wilden 20er

Die 1920er-Jahre waren eine Blütezeit in Hannovers Kunstgeschichte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Stadt nun zu einem Zentrum der internationalen Szene wurde. Von Bedeutung war dabei die Gründung der Kestner-Gesellschaft im Jahr 1916, also mitten im 1. Weltkrieg. Auch sie ist nach August Kestner benannt, ohne dass es einen direkten Bezug zu ihm gegeben hätte. Der Grund: Der Verein wollte einen progressiven Gegenpol zu der von Heinrich Tramm geprägten Kunstszene bilden, dem zwar durchaus kunstsinnigen, aber konservativen und autokratischen Stadtdirektor von 1891 bis 1918. „Wenn nicht die Kestnerschen beherzt dazwischengegriffen, es stünde schlimm um Kunst und solchen Zauber“, merkte Joachim Ringelnatz zu diesem Thema an.

Persönlichkeiten wie Hermann Bahlsen, August Madsack und Fritz Beindorff gehörten zu den Gründungsmitgliedern des neuen Vereins, der alsbald die Moderne präsentierte. Auch der russische Avantgardist El Lissitzky war hier vertreten, der noch eine ganz besondere Duftmarke in Hannover setzen sollte: das „Kabinett der Abstrakten“, geschaffen im Auftrag von Alexander Dorner für das damalige Provinzialmuseum, heute das Niedersächsische Landesmuseum. Der Raum präsentierte nicht nur Kunst, sondern war auch interaktiv angelegt, sodass die Besucher Gelegenheit hatten, in die Gestaltung einzugreifen. Alfred Barr, Gründungsdirektor des New Yorker MoMA, pries das Kabinett als „wahrscheinlich weltweit bedeutendsten Einzelraum für die Kunst des 20. Jahrhunderts“. Es wurde 1937 von den Nationalsozialisten zerstört; eine Rekonstruktion befindet sich im Sprengel Museum, ist allerdings aktuell aufgrund umfassender Arbeiten im Haus nicht zugänglich.

Bei solch aufsehenerregenden Entwicklungen hatte es eine andere Gruppe in dieser Zeit vergleichsweise schwer: der hannoversche Zweig der „Neuen Sachlichkeit“. Gewiss waren die Arbeiten von Grethe Jürgens und Ernst Thoms, von Gerta Overbeck und Erich Wegner weniger spektakulär, und sie wurden nicht hoch gehandelt. Sie hinterlassen aber in ihrer Unmittelbarkeit auch heute noch großen Eindruck: „Diese Armut hat uns damals zur Ehrlichkeit und Wahrheit geführt”, betonte Thoms seinerzeit.

Unterstände an hannoverschen Haltestellen. Das schwarz-gelbe Werk am Steintor stammt von Mendini.

Schwitters: Revolutionär und Einzelkämpfer

Wenn es um Hannovers Kunstgeschichte geht, ist ein Name in aller Munde: Kurt Schwitters (1887-1948). Trotz solcher Prominenz werden ihm die üblichen Zuordnungen erstaunlicherweise kaum gerecht.

So hat er keineswegs nur Assemblagen in unterschiedlichen Dimensionen geschaffen – die bekannteste ist der berühmte „Merzbau“ – und ebenso wenig ausschließlich Abstraktionen. Schwitters hat immer wieder gemalt, und ein knappes Fünftel seines Werks sind Zeichnungen, wobei es zahlreiche figürlich-gegenständliche Motive wie Landschaften oder Porträts gibt. Auch die übliche Bezeichnung als Dadaist wird dem hannoverschen Künstler ungeachtet seiner Vorliebe für Lautgedichte nur bedingt gerecht: Tatsächlich ließ sich Schwitters durch zahlreiche weitere Strömungen seiner Zeit inspirieren.

Vor allem die Berliner Dada-Szene war ihm eher suspekt, was auf Gegenseitigkeit beruhte: Er fand diese Künstler zu destruktiv, er wiederum erschienen ihnen mit seinem ausgeprägten Formwillen zu bürgerlich. So steht Schwitters‘ „Merzkunst“ letztlich einzigartig da: ein Ansatz, der sämtliche Medien zusammenführen will und kein Material ausschließt – sofern es sich in die Komposition einfügt: „Merz bedeutet Beziehungen schaffen, am liebsten zwischen allen Dingen der Welt“, lautete das Credo des Künstlers.

Kunst im öffentlichen Raum

Jahrzehnte später übernahm Hannover einmal mehr eine Vorreiterfunktion. Diesmal ging es um das „Experiment Straßenkunst“, bei dem ab 1970 Oberstadtdirektor Martin Neuffer entscheidend seine Hände im Spiel hatte. Unvergessen der Höhepunkt, als 1974 Niki de Saint Phalles „Nanas“ am Leibnizufer installiert wurden und zunächst für vehemente Proteststürme sorgten – aus heutiger Sicht einigermaßen kurios, da die Künstlerin in der Folge vielfach geehrt wurde und die Niki-de-Saint-Phalle-Grotte im Herrenhäuser Großen Garten als bedeutende Sehenswürdigkeit in Hannover gilt.

Projekte mit Kunst im Außenraum hat die Stadt stetig weitergeführt, etwa in den 90er-Jahren die „Busstops“ installiert, von bedeutenden Designern wie Alessandro Mendini, Frank O. Gehry oder Ettore Sottsass gestaltete Haltestellen für Bahnen und Busse.

Einige hannoversche Künstleroriginale sind leider auch vielen Einheimischen kein rechter Begriff. Dazu gehören der höchst eigensinnige Objektkünstler, Eat-Art-Spezialist und Schriftsteller Dieter Roth (1930-1998) oder Arnold Leissler (1939-2014) mit seiner unverwechselbar geschwungenen Malerei – sein gleichnamiger Vater ist übrigens, bis zum Schluss kreativ tätig, 2021 im Alter von 109 Jahren als vermutlich ältester Deutscher in Polen gestorben.

Bekannte Namen sind hingegen der zwischen Tiefgründigkeit und Schelmerei changierende Timm Ulrichs oder Christiane Möbus, deren Werk gerade mit einer Retrospektive parallel im Sprengel Museum und im Kunstverein gewürdigt wird: Ihre Arbeiten können sehr klein sein oder sehr groß – dann binden sie schon mal ein präpariertes Krokodil oder das Führerhaus eines Lastwagens ein.

Die hannoversche Museenlandschaft hat heutzutage überregionale Strahlkraft. Herausragende Beispiele älterer Kunst, auch von Lokalmatadoren, finden sich in den Sammlungen von Landesmuseum und Historischem Museum, die zuletzt beide von Umbaumaßnahmen betroffen waren beziehungsweise sind. Stark ausgedünnt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die hiesige Galerieszene. Der städtisch betriebene KUBUS fördert vor allem lokale Positionen – die gibt es vereinzelt auch in den Programmen der 1955 gegründeten Galerie Koch, der Lindener Galerie Falkenberg und der Galerie Robert Drees, die unter anderem regelmäßig preisgekrönte Fotoarbeiten der auch als Filmemacherin bekannten Hannoveranerin Franziska Stünkel zeigt.

Als unglücklich wird gemeinhin die Entscheidung angesehen, 2008 den hannoverschen Studiengang Freie Kunst zu schließen. Der Konsolidierung der hiesigen Szene war das gewiss nicht förderlich, jedoch ist in jüngerer Zeit eine neue Entwicklung zu beobachten, sei es durch Initiativen wie dem Kunstraum Friesenstraße oder dem „Feinkunst“-Verein, sei es, dass junge Künstlerinnen und Künstler mit dem Aufbau von Projekträumen die Sache selbst in die Hand nehmen. Auch der Ausbau der städtischen Atelierförderung macht sich positiv bemerkbar. Die Auflistung der Anmeldungen für die jüngste „Zinnober“-Tour, bei der es quer durch die hannoversche Kunstwelt geht, wies jedenfalls nicht weniger als 72 Adressen auf.

Totzukriegen ist die Kunst hier eben nie. Übrigens nicht einmal auf dem Friedhof: Die „Herbstzeitlose“ auf dem Engesohder Grab von Kurt Schwitters ist die Kopie einer eigenen Skulptur, und die weise Inschrift soll sich der Künstler selbst gewünscht haben – sie lautet: „Man kann ja nie wissen.“