Nirgendwo höre man so schnell wie in Hannover Leute sagen: „Ich bin aber nur zugezogen“, stellt ein Journalist namens Siemes 2002 in der Zeit fest. In der Tat scheinen die Hannoveraner eine ambivalente Beziehung zu ihrer Stadt zu haben. Obwohl sie sich nach eigenen Angaben sehr wohl in ihrer Stadt fühlen, gelten die Hannoveraner gemeinhin nicht als stolze Multiplikatoren ihrer Stadt – zumindest würde ein Hamburger oder Berliner wohl kaum auf die Idee kommen, sich für seinen Wohnort zu entschuldigen.

Text: Vanessa Erstmann Foto: HMTG/Christian Wyrwa

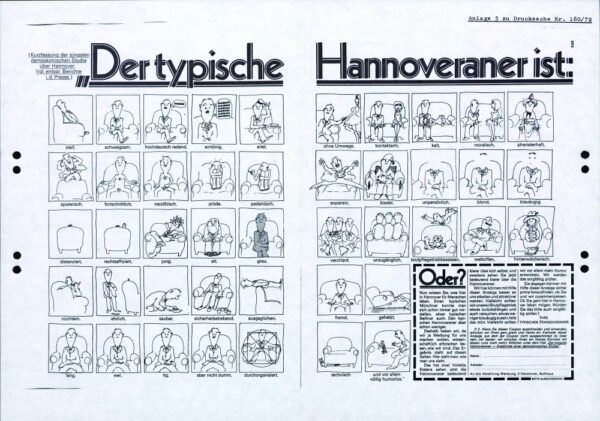

Die hannoversche Tourismus-Gesellschaft unternahm kürzlich den Versuch, das für werbliche Zwecke eigentlich gänzlich ungeeignete lokalspezifische Understatement mit dem augenzwinkernden Slogan „Aufregend unaufgeregt” zu überschreiben. Die Hannoveraner selbst stellen ihre zurückhaltende Art gern als Abwehrreaktion gegen einen befürchteten Touristen- und Einwohnerandrang dar, der die Stadt ereilen könnte, sofern sich herumsprechen würde, wie gut es sich hier leben lässt. Dem gegenüber steht gelegentlich eine für hannoversche Maßstäbe eher ungewöhnliche Prahlerei mit Superlativen (Deutsche Schützenstadt Nr. 1, Sportstadt Nr. 1, weltgrößte Industriemesse, Stadt mit dem ältesten Flohmarkt), die in der Außenperspektive vermutlich nicht weniger irritierend anmutet als das auffällige Understatement der Stadt. Fast scheint es, als ob eine gewisse Uneinigkeit in der Frage besteht, ob die Stadt positiv im nationalen Wettbewerb der Großstädte hervorstechen möchte oder nicht. Hinzu kommt, dass gelegentlich erfolgende Umfragen der Lokalpresse den Eindruck erwecken, dass sich die Stadt immer wieder selbst fragen muss, „was Hannover zu Hannover macht“ und worin ihre städtische Identität besteht.

Die Durchschnittlichkeit hat Tradition

Damit ist die Hauptursache der hannoverschen Mentalitätsproblematik bereits angedeutet: Sie hat ihren Ursprung in der Stadtgeschichte selbst. Die diagnostizierte „Durchschnittlichkeit“ Hannovers reicht bis in das frühe Mittelalter zurück, als die Stadt bestenfalls als eine namenlose Siedlung bezeichnet werden konnte. Obwohl die verkehrstechnisch günstige Lage an einem Knotenpunkt theoretisch früh die Rolle Hannovers als Handels- und Verkehrsknotenpunkt hätte stärken können, gelang es anderen Städten wie Nürnberg, Frankfurt oder Köln mit vergleichbaren Voraussetzungen deutlich besser, zu bedeutenden Handelsstädten aufzusteigen. Hinzu kamen diverse politische Einschnitte, die sich auch in kultureller Hinsicht als nachteilig für die Stadtentwicklung erweisen sollten. In diesem Zusammenhang sei vor allem die von 1714 bis 1837 währende Personalunion zwischen Hannover und Großbritannien erwähnt, die dazu führte, dass Hannover in vielfacher Hinsicht stagnierte, während der hannoversche König im fernen England weilte. Für einen Zeitraum von 123 Jahren besaß die Stadt kein politisches Zentrum und fiel in eine Art Dornröschenschlaf.

Auch in Phasen des Aufstiegs schien sich Hannover im Gegensatz zu anderen Städten kaum weiterzuentwickeln. So sollte sich über weite Strecken keine nennenswerte wissenschaftliche oder kulturelle Blüte entfalten, weshalb die erste Universität im niedersächsischen Raum auch nicht in Hannover, sondern im benachbarten Göttingen gegründet wurde.

Auf eine kurze Blütezeit als königliche Haupt- und Residenzstadt folgte allzu schnell der Sturz in die Durchschnittlichkeit, als Hannover 1866 mit der preußischen Einverleibung über Nacht zur Provinzstadt degradiert wurde. Wenngleich sich die preußische Annexion in wirtschaftlicher Hinsicht als vorteilhaft für das ehemalige Königreich Hannover erweisen sollte, fühlten sich die Hannoveraner fortan wie Provinzler in einem kulturell rückständigen Hinterland. Ein weitaus traumatischeres Ereignis stellte jedoch die verheerende Zerstörung der Stadt im Oktober des Jahres 1943 dar, die sogar eine Diskussion darüber entfachte, Hannover gänzlich aufzulösen und an neuer Stelle zu errichten. Die verbliebenen Reste an visuell erlebbarer Stadtgeschichte fielen schließlich den visionären Wiederaufbauplänen zum Opfer, wodurch die Hannoveraner in eine weitere Identitätskrise rutschten.

Vom Trauma der hannoverschen Provinzialität

Obwohl die Stadt ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Landeshauptstadt und Messestadt, um nur einige Beispiele zu nennen, einen regelrechten Aufschwung erlebte, hielt das Trauma der hannoverschen Provinzialität an und scheint bis heute in der eigenen Wahrnehmung der Hannoveraner tief verwurzelt zu sein. Die zögerliche Identifikation mit der eigenen Stadt scheint zugleich beispielhaft für einen Ort zu sein, dessen Bewohnern gemeinhin vorgehalten wird, stets etwas mehr Zeit zu benötigen, um sich an neue Verhältnisse anzupassen. Man könnte sagen, die hannoversche Eigenart besteht eben gerade im gepflegten Mittelmaß. Demzufolge hätten sich die Stadtbewohner derart an die wiederholt beklagte „Durchschnittlichkeit“ gewöhnt, dass sie ein spezifisches „Understatement“ kultiviert haben, das wiederum den mittelmäßigen Ruf der Stadt bekräftigt.

Für die Herausbildung eines positiven Images erweist sich der unterdrückte Lokalpatriotismus allerdings als nachteilig. Immerhin obliegt es den Stadtbewohnern und -planern selbst, die Wahrnehmung ihrer Stadt in eine möglichst positive Richtung zu lenken, indem sie diese entsprechend kommunizieren. Denn auch für die Stadtwerbung gilt das deutsche Sprichwort: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.